La mémoire de Priay

Priay et son histoire

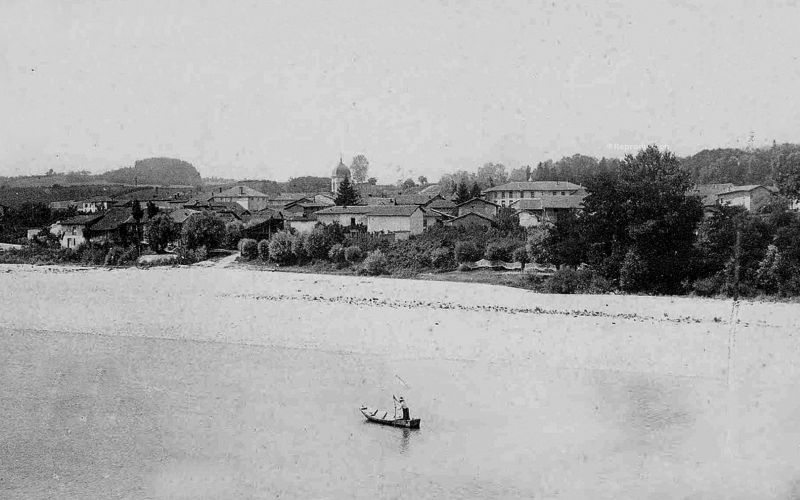

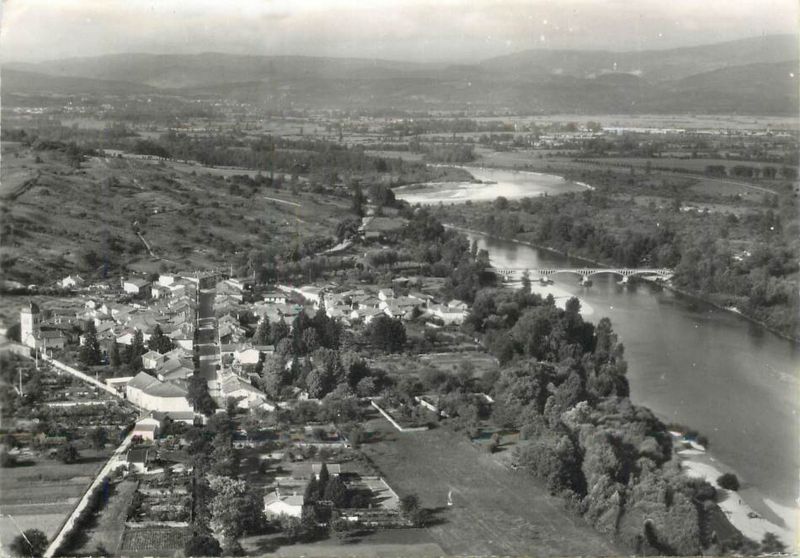

La commune de Priay s’est historiquement développée autour de son centre-ville, la Place Laurent Ferrand. Le hameau des Carronnières, dont le nom provient des « carrons » (fabricants de briques), était autrefois spécialisé dans la production de briques.

Entre 1999 et 2012, Priay a fait partie de la communauté de communes de Pont-d’Ain, Priay et Varambon, avant d’intégrer la communauté de communes Rives de l’Ain – Pays du Cerdon suite à une fusion.

Le hameau de Bellegarde, ancien fief démembré de la seigneurie de Richemont, a connu plusieurs propriétaires au fil des siècles, notamment Jean-Philibert de la Palud, comte de Varax, qui le céda en 1549 à Gilbert de Varax, seigneur de la Berruyère. Par la suite, il passa entre les mains de Thomas du Croset, avocat au baillage de Bresse, puis de Simon Gave, bourgeois de Lyon, avant d’être acquis par Pierre Blanc de Marlignat en 1654.

Un acte datant de mars 1300 témoigne d’une transaction entre Aymond de la Palud, seigneur de Varambon, et Jean de la Palud, seigneur de Richemont, avec l’abbé d’Ambronay, concernant les droits de pâturage des habitants de Bellegarde sur les rives de la rivière d’Ain. Ce document fait également mention du port de Bellegarde, soulignant son importance historique.

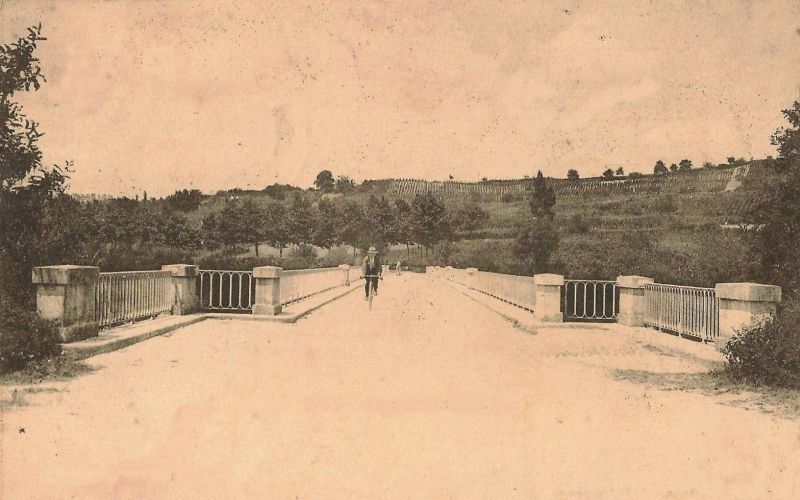

Le Pont de Priay

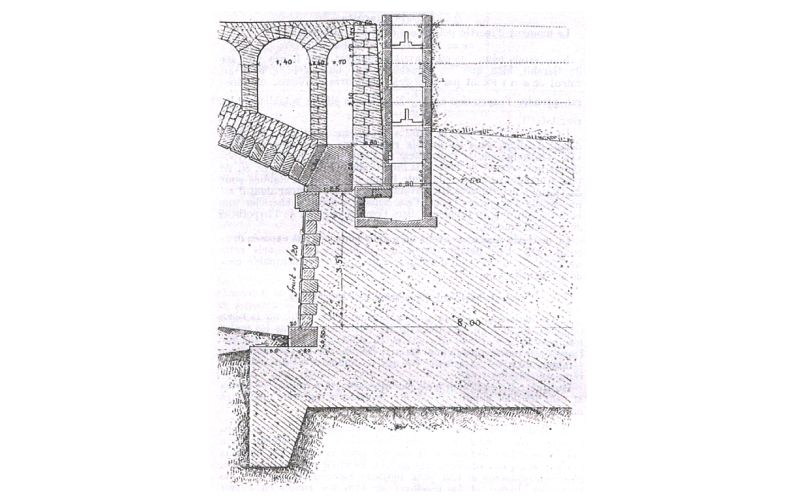

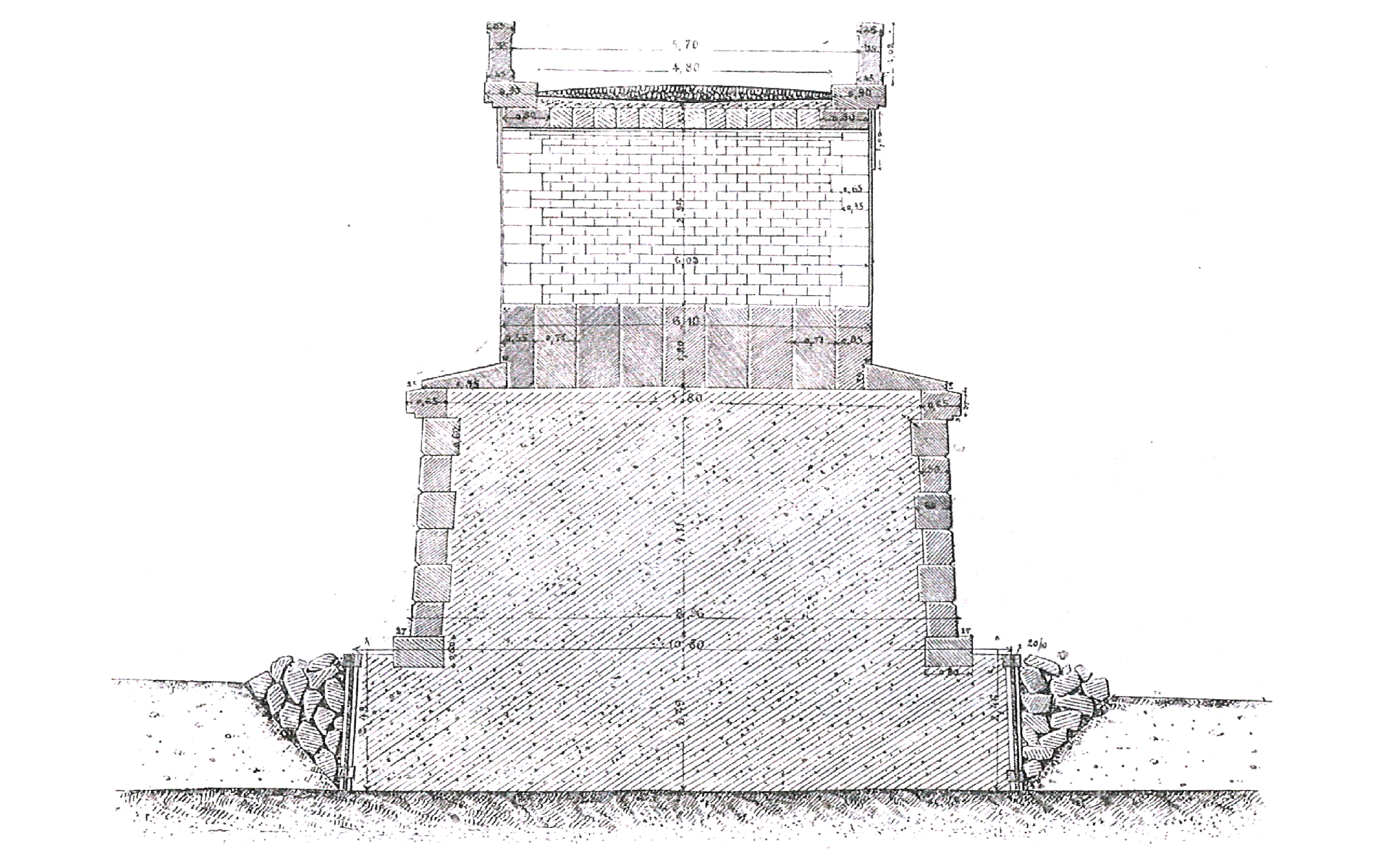

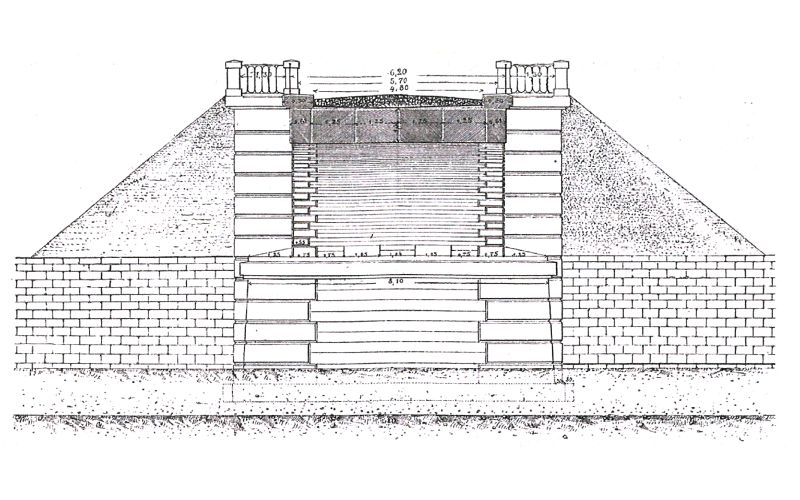

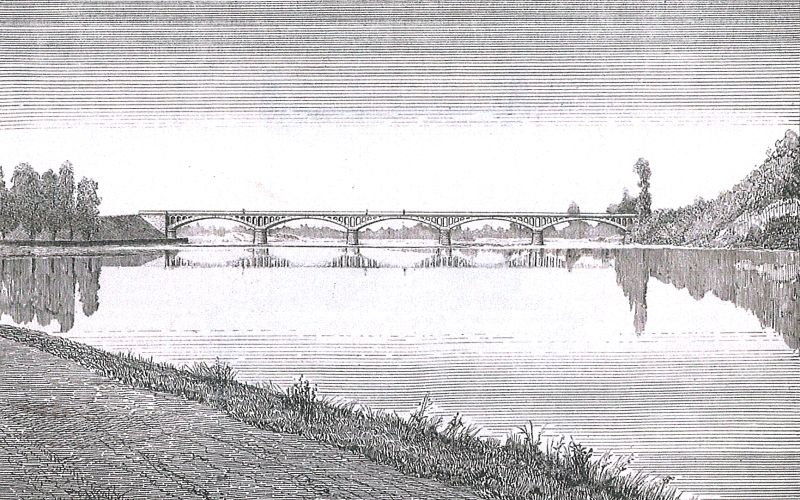

Le pont de Priay a été construit entre 1883 et 1884 par le service vicinal de l’Ain, sous la direction de M. Genevrière, ingénieur diplômé de l’École Centrale de Paris, avec le suivi des agents voyers Goy, Favier et Clermidy.

Il mesure 6,2 mètres de large entre les parapets, avec deux trottoirs de 70 cm et une voie de circulation de 4,8 mètres. Le pont est composé de cinq arches en arc de cercle, chacune offrant une ouverture de 26 mètres.

Articles de presse sur le pont :

2003 : Le pont de Priay sera fermé à compter du 12 novembre et pour 4 mois

2003 : Il était une fois un pont

Cliquez ici pour en savoir plus sur l’histoire du pont de Priay : un document PDF détaillé s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

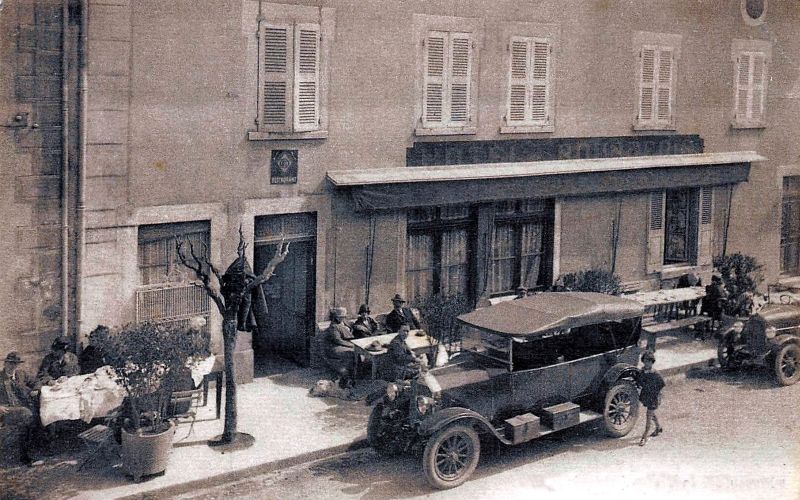

Le Restaurant "La Mère Bourgeois"

Marie Bourgeois, cheffe étoilée originaire de l’Ain

Née en 1870 à Villette-sur-Ain, Marie Humbert est la fille de François Mathieu Humbert, épicier, et de Fanny Carillon. En 1894, elle épouse André Bourgeois, alors qu’elle exerce le métier de cuisinière. Ses parents tiennent un café dans leur commune d’origine.

En 1908, le couple s’installe à Priay, dans l’Ain, à environ 60 km au nord-est de Lyon, où ils rachètent l’ancien hôtel Foray situé Grande Rue de la Côtière. C’est là que Marie Bourgeois va construire sa légende culinaire.

Première femme à être honorée par le club des Cent en 1923, elle remporte en 1927 un premier prix culinaire à Paris. La consécration arrive en 1933, lorsqu’elle obtient trois étoiles au guide Michelin, une distinction qu’elle conserve durant quatre années consécutives. Parmi ses spécialités devenues célèbres : le pâté chaud, les grenouilles fraîches et l’île flottante aux pralines roses.

Après sa disparition en août 1937, sa fille prend la relève du restaurant familial jusqu’en 1951. Le bâtiment historique a été démoli en 2021 pour des raisons de sécurité, mais le souvenir de Marie Bourgeois demeure une référence de la gastronomie française et du patrimoine culinaire de l’Ain.

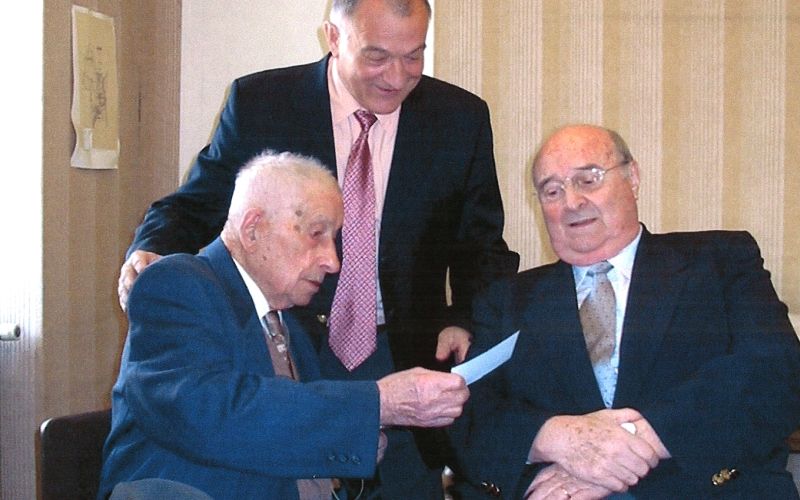

Hommage à Claude-Marie Boucaud : notre poilu 14-18

Claude-Marie Boucaud, dernier Poilu de la Première Guerre mondiale à Priay

Claude-Marie Boucaud, figure de mémoire de la commune de Priay, est né le 12 août 1895. À seulement 19 ans, il est mobilisé lors de la déclaration de la Première Guerre mondiale en 1914. Comme des millions de jeunes Français, il est plongé dans l’horreur des tranchées, témoin direct de l’un des conflits les plus marquants de l’histoire.

Survivant de la Grande Guerre, il incarne à lui seul le courage, la résilience et le souvenir d’une génération sacrifiée. Claude-Marie Boucaud a traversé le siècle avec une mémoire vive des combats, portant la voix des Poilus bien après la fin du conflit.

Il s’est éteint à Priay le 17 mai 2005, à l’âge exceptionnel de 109 ans, devenant ainsi le dernier Poilu connu de la commune. Son parcours fait partie intégrante du patrimoine historique local et de la mémoire collective nationale.

La commune de Priay lui rend hommage, afin que son histoire et celle de ses frères d’armes ne soient jamais oubliées.

Articles de presse sur Claude Marie Bocaud :

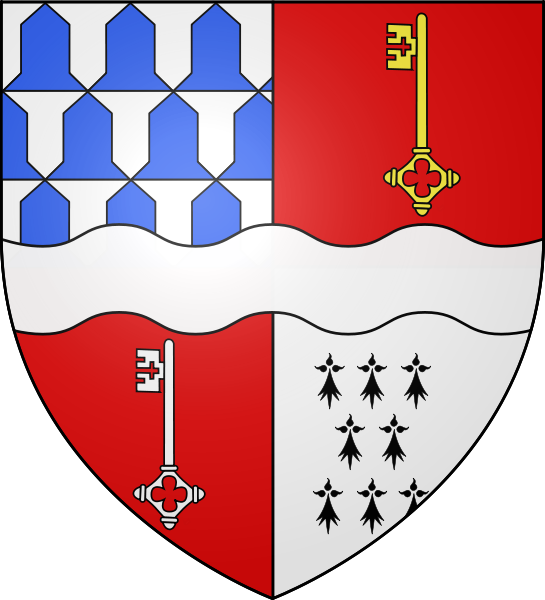

Le blason de Priay

Malgré son aspect ancien et médiéval, le blason de Priay est pourtant une création récente, justement à l’occasion du baptême du nom des rues. Cela tient peut-être à ce que cette création est l’œuvre du très peu fantaisiste Comité Héraldique de l’Ain. Ce symbole de notre identité communale, pour moderne ou « contemporain » qu’il soit, tire donc sa signification des racines multiséculaires de notre territoire.

Il était difficile de trouver d’emblée des marques caractéristiques pour la cité de Priay, qui n’apparait pas avant le XIII siècle.

Priay n’a pas été le siège d’une seigneurie, mais plutôt un lien de rencontre, une paroisse dédiée à St Pierre entre les possessions importantes des familles de Varax et de La Palud.

L’évènement historique qui doit cependant être retenu est la dévastation en 1595 du pays dont la population fut réduite à 16 ménages. Mais si de petits fiefs furent créés par la suite ( La Tour de Priay et la Tour de Bellegarde), il n’en reste pas moins que la famille la plus importante fut celle des La Palud, successeur des Varax et de leurs descendants.

En conséquence, il semble bien que les caractéristiques essentielles de Priay à retenir sont :

Sur le plan géographique, la rivière d’Ain.

La paroisse de Saint Pierre.

Les deux familles féodales des Varax et des La Palud.

La dépopulation du village réduite à 16 familles à la fin du XV siècle.

Comment représenter ces caractéristiques ?

La rivière d’Ain peut être symbolisée par des ondes d’argent ou azur (au centre du blason).

La paroisse de Saint Pierre peut être évoquée par les 2 clefs du Saint Apôtre.

Les armes de la famille de La Palud sont des gueules (rouge) et de vair fourrure.

Les armes de la famille de La Palud sont des gueules à une croix d’hermine (fourrure).

La dépopulation de la fin du XVI siècle peut être symbolisée par la réduction à 8 de chaque ou à 16, du nombre de beffrois de la fourrure de vair et des mouchetures de la fourrure d’hermine.

(Extrait de l’étude du Comité Héraldique de l’Ain)